»Pohrt wurde mir nie langweilig«

Klaus Bittermann erzählt in seiner Biographie über Wolfgang Pohrt, wie aus einem Frankfurter 1968er ein Kritiker der zerfallenden Linken wurde. Ein Gespräch über Pohrts Analyse des Antisemitismus, seine brillanten Polemiken und seine späte Verzweiflung

Jakob Richter (JR): Welchen Text von Pohrt hast du zuletzt noch einmal gelesen?

Klaus Bittermann (KB): Tatsächlich habe ich erst vor kurzem in dem Text »Entlastung für Auschwitz« von 1982 eine Stelle gesucht, wo Pohrt von den Palästinensern als »Heimatvertriebenenverband« spricht und schreibt, »daß Palästinenser und Israelis gleiche Rechte besitzen, daß zwischen gleichen Rechten die Gewalt entscheidet, und daß Israel über die bessere Armee verfügt«. Ich brauchte das für einen Artikel, den ich über den aktuellen Konflikt geschrieben habe, und Pohrt hat die Sache schnörkellos und sehr klar auf den Punkt gebracht.

Louis Pienkowski (LP): Was hat Dich an Wolfgang Pohrt so sehr fasziniert, dass Du ihm eine über sechshundert Seiten starke Biographie gewidmet hast?

KB: Ich habe Pohrt 1983 kennengelernt, weil ich ihn damals für meinen Verlag gewinnen wollte. Ich hatte die beiden Rotbuch-Taschenbücher von ihm gelesen und war restlos begeistert. Denn er war als Linker ein unabhängiger Geist und kritisierte aus dieser Position heraus die Zerfallsprodukte der 68er Bewegung, die Alternativen, die Ökos, die Friedensbewegung, die Zurück-zur-Natur-Bewegung, die akademische Linke, die KP-Gruppen, und er war kein ordinärer Antiimp. Seine Kritik war genau, treffend, scharf und vor allem lustig und gut formuliert. Aber nicht nur das, er hatte sich mit den Irrtümern der Linken befasst und hatte als einer der ersten aus seiner Generation sich sehr genau mit der nationalsozialistischen Vergangenheit der Deutschen befasst, indem er das Wesen des Holocaust und seine Bedeutung entschlüsselte. Von Pohrt konnte man also viel lernen. Nur wenige Autoren hatten für mich eine solche Bedeutung.

Pohrt zeigte, wie sich die Kritische Theorie von Horkheimer und Adorno journalistisch produktiv anwenden ließ.

JR: Warum sollte man heute noch Pohrt lesen?

KB: Zum einen, weil die Lektüre seiner Texte immer noch intellektuelles Vergnügen bereitet. Seine Artikel sind pointiert und konfrontieren einen mit der eigenen Denkfaulheit. Man erkennt, wie groß der Qualitätsunterschied zu heutigen Kritiken ist. Dennoch muss man sie natürlich im Kontext ihrer Zeit lesen. Dass er dabei materialistische Maßstäbe anlegte und keine moralischen, versteht sich von selbst. Zum anderen lässt sich in seinen Texten eine Methodik erkennen, wie sich die Kritische Theorie von Horkheimer und Adorno journalistisch produktiv anwenden ließ, ohne dass diese dadurch an Substanz verlor. In seinen großen Kritiken an der Friedensbewegung, die Anfang der achtziger Jahre einen Höhepunkt erreichte, ließ sich das nachvollziehen. Pohrt bezeichnete sie als »nationale Erweckungsbewegung«. Ein Befund, dem damals vehement widersprochen wurde und den man später kleinlaut bestätigen musste.

Klaus Bittermann hat in seinem Verlag eine Werkausgabe Wolfgang Pohrts herausgebracht und ihm die Biographie »Der Intellektuelle als Unruhestifter« gewidmet. Bild © Klaus Bittermann

________________________________________________________________________________

Wolfgang Pohrt, geboren 1945, studierte Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaft und VWL in Berlin und Frankfurt. Danach war er immer wieder als Sozialwissenschaftler tätig. Er erlangte vor allem als Publizist und Polemiker eine gewisse Bekanntheit in Deutschland. Über 40 Jahre hat Wolfgang Pohrt viele Debatten in der linken und bürgerlichen Öffentlichkeit mit seinen Kulturkritiken und Gesellschaftsanalysen beeinflusst – und dabei meist alle gegen sich aufgebracht.

_________________________________________________________________________________

Pohrts Beschäftigung mit Antisemitismus

Bei den 68ern herrschte lange Zeit die Vorstellung, dass man als Linker gar nicht antisemitisch sein konnte.

LP: Dich verbindet mit Wolfgang Pohrt unter anderem die Kritik des Antisemitismus und die besondere Aufmerksamkeit für deutsche Reaktionen auf Geschehnisse im Nahen Osten. Am 7. Oktober 2023 beging die palästinensische Terrororganisation Hamas das größte genozidale Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Shoa. Gemeinsam mit der taz-Journalistin Tania Martini hast Du den Sammelband »Nach dem 7. Oktober« herausgebracht. Mit Autorinnen und Autoren wie Eva Illouz, Meron Mendel, Wolfgang Kraushaar, Seyla Benhabib oder Claudius Seidl vereint der Band recht verschiedene politische Richtungen. Wie ist der Band in so kurzer Zeit entstanden?

KB: Uns ging es darum, schnell auf das Ereignis zu reagieren und möglichst viele Aspekte des Konflikts zu beleuchten. Der Band enthält beispielsweise Artikel über den Krieg in den sozialen Medien und Tiktok, Reportagen über die Unibesetzungen durch die Solidaritätsbewegung für die Palästinenser, über den Sender Al Jazeera, über den merkwürdigen Auftritt von Slavoj Žižek auf der Frankfurter Buchmesse, über andere Intellektuelle und Unterschriftsteller und ihre »Offenen Briefe« und Analysen zu den antisemitischen Argumentationsfiguren. Auch wenn es sich dabei um Autoren mit unterschiedlichen politischen Einstellungen handelt und es deshalb auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt, so ging es in diesem Fall um die Sache. Und über die ist man sich weitgehend einig.

JR: Für bestimmte deutsche Gefühle, die sich in sogenannter »Israelkritik« regelmäßig entladen, hatte Wolfgang Pohrt schon früh ein feines Gespür. Wie kam es zu Pohrts Aufmerksamkeit für den Antisemitismus in der deutschen Linken?

KB: Bei den 68ern herrschte lange Zeit die Vorstellung, dass man als Linker gar nicht antisemitisch sein kann. Man dachte, der Antisemitismus sei ausschließlich ein Phänomen der spezifisch deutschen Geschichte und der Nazi-Generation. Israel hielt man naiverweise für einen Staat wie jeden anderen, dessen »imperialistische Politik« bekämpft werden musste. Im Gegensatz zum vorherrschenden Narrativ, haben sich die 68er bis weit in die 70er-Jahre hinein nie besonders mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Das war aber nötig, um den Antisemitismus zu begreifen. Auch gab es bis auf einige Ausnahmen kaum Literatur über das Grauen der Lager. Die vorhandene Literatur darüber, etwa H.G. Adler, Primo Levi, Jean Améry, wurde »in der BRD nie populär«, wie Pohrt einmal schrieb. Das änderte sich langsam, als Pohrt 1975 Eike Geisel an der Hochschule in Lüneburg kennenlernte. Geisel hatte Kontakte zur israelischen Linken und war damals noch ein glühender Antizionist. Auch Pohrt und Geisel hielten Israel für einen imperialistischer Staat, der nicht besser war als die USA. Aber dann lernten sie Hanna Lévy-Hass kennen, eine jüdisch-kommunistische Widerstandskämpferin aus Jugoslawien. Sie hatte in Bergen-Belsen ein Tagebuch geführt, das Eike Geisel übersetzte. Ich glaube, dass sie sowohl Jüdin als auch Kommunistin gewesen war, hatte eine große Bedeutung für beide, weil sie aus der Perspektive des kommunistischen Widerstands erzählte. Ende der 70er-Jahre fingen Pohrt und Geisel damit an, sich mit der nationalsozialistischen Herrschaft und dem Lagersystem zu beschäftigen. Pohrt setzte sich mit H.G. Adler auseinander und kommentierte die Autobiographie von Rudolf Höß, um die psychologische Struktur eines »ganz normalen« Deutschen herauszuarbeiten, für den Juden eine »minderwertige Rasse« waren, die vernichtet werden musste. Diese Aufsätze von Pohrt sind heute noch sehr erhellend und nahmen einige Erkenntnisse der späteren Holocaust-Forschung vorweg.

Eike Geisel (l.) und Wolfgang Pohrt (r.) in Israel im Jahr 1978. Bild © Edition Tiamat

Pohrt entschlüsselte die Motive der Deutschen, denen zufolge der Massenmord an den Juden dazu verpflichte, »Israel mit Lob und Tadel moralisch beizustehen, damit das Opfer nicht rückfällig werde«.

JR: Wann hat Pohrt denn erstmals öffentlich den Antisemitismus in der deutschen Linken kritisiert?

KB: Als Henryk Broder im Februar 1981 in der Zeit in einem großen Artikel mit dem Antisemitismus der Linken abrechnete, wo die Vorstellung herrschte, »zionistische Propaganda« benutze den Holocaust, um die Existenz Israels und damit die Unterdrückung der Palästinenser zu rechtfertigen, dürften auch Geisel und Pohrt aufmerksam die Debatte verfolgt haben. Während des Libanonkrieges 1982 war die linke Propaganda schließlich nicht mehr zu übersehen. Pohrt äußerte sich hier zum ersten Mal dezidiert zum linken Antisemitismus und entschlüsselte die Motive der Deutschen, denen zufolge der Massenmord an den Juden dazu verpflichte, »Israel mit Lob und Tadel moralisch beizustehen, damit das Opfer nicht rückfällig werde«, wie Pohrt schrieb. Das war eine geniale Analyse der antisemitischen Denkstruktur.

LP: Warum äußerte sich Pohrt erst jetzt zum Antisemitismus und nicht bei den zahlreichen früheren Gelegenheiten?

KB: Die Frage liegt rückblickend auf der Hand. Es gab zwar nicht viele, aber durchaus einige in der Linken, die das Massaker in München 1972 verurteilten. Ich habe Pohrt mal gefragt, aber er winkte nur ab und meinte lapidar, dass das damals eben keine Rolle für ihn gespielt hätte. Pohrt gehörte in den Siebzigern zu einer Linken, deren Ideale langsam in der Bedeutungslosigkeit verschwanden, und die ihr Glück in unterschiedlichen Lebensentwürfen suchte. Mit diesen Zerfallsprodukten der 68er-Bewegung setzte sich Pohrt auseinander. Auch die RAF-Hysterie war ein großes Thema für ihn.

JR: Wie passt denn Pohrts teilweise Verteidigung der revolutionären Intentionen der RAF dann ins Bild? Als er hierzu in den späten 70ern schrieb, müsste ihm deren Antisemitismus ja schon übel aufgestoßen sein.

KB: Der war ihm mit Sicherheit ein Gräuel, und hinsichtlich ihrer Ideologie hat er die RAF auch nie verteidigt oder gerechtfertigt. Er empfand keine Sympathie für deren wahnhafte Taten. Spätestens nach der Begegnung mit Hanna-Lévy-Hass dürfte Pohrt und Geisel klar geworden sein, dass etwa die Geiselnahme und die Hinrichtung israelischer Sportler in München 1972 nicht – wie Ulrike Meinhof das getan hatte – als revolutionäre Tat gefeiert, und auch die propalästinensische RAF-Ideologie nicht unkritisch hingenommen werden konnte. Aber als nach der Schleyer-Entführung und nach Mogadischu 1977 das gesamte »deutsche Volk« – und hier ist der Begriff durchaus mal angebracht –, einschließlich der linken und liberalen Öffentlichkeit, geschlossen hinter Bundeskanzler Helmut Schmidt stand, da fand für Pohrt eine freiwillige Selbstgleichschaltung der Medien und der liberalen Intellektuellen statt, die jede Kritik an den ja immer noch kritikwürdigen Verhältnissen aufgegeben hatten. In dieser Situation ins gleiche Horn zu blasen wie die vorherrschende Meinung, wäre ihm vorgekommen wie mit den Wölfen zu heulen.

LP: Du hast ja schon gute Gründe genannt, die für ein öffentliches Lossagen von der RAF sprachen. Bei aller Verwahrung dagegen, mit den Wölfen zu heulen, findest du nicht, eine stärkere Distanzierung wäre nötig gewesen?

KB: Pohrts auf die RAF bezogene Argumentation war folgende: 1967/68 hielt eine ganze Generation eine auf gewaltsamen Umsturz zielende Revolution für notwendig. Ob das gelingen kann, findet man nicht in Seminaren heraus, sondern nur praktisch. Die RAF hat es versucht und ist gescheitert. An diesem Punkt so zu tun, als hätte man nicht einmal bestimmte Ideale und Vorstellungen hinsichtlich einer Revolution geteilt, war für Pohrt »Verrat« an eben diesen Idealen, die die linke Öffentlichkeit 1977 zu Grabe trug. Aber diese Ideale waren Pohrts Meinung nach nicht obsolet geworden, weil sich am Kapitalismus und dem Elend, das er produzierte, prinzipiell nichts geändert hatte. Mit einer öffentlichen Kritik an der RAF hielt er sich zurück, und zwar so lange, wie deren Auseinandersetzung mit dem Staat andauerte. Als die meisten RAF-Leute im Knast saßen, startete Pohrt Anfang der 80er seine Amnestiekampagne mit dem Argument, dass der Kampf verloren sei, es keinen Sinn mehr hätte, dies zu leugnen, und es nun darum gehe, sie per Amnestie wieder freizukriegen. Er stieß damit allerdings vor allem bei den RAF-Sympathisanten auf Hass und Widerstand, die er für Psychopathen hielt, während diese ihn wiederum für einen Spinner hielten.

Die spezifisch deutsche Form des Antisemitismus ist inzwischen international geworden.

LP: Pohrt bemerkte im Zuge des Libanonkriegs 1982, dass deutsche Linke Israel einen »Genozid« vorwarfen oder gar einen »israelischen Holocaust« und eine »Endlösung der Palästinenserfrage«. Im Anprangern Israels erkennt er Schuldabwehr. Die Deutschen drängten demnach darauf, die Grenze zwischen einem Genozid als einem planmäßig betriebenen Mord und einem Massaker zu verwischen. Heute ist der Genozidvorwurf gegenüber Israel fester Bestandteil verschiedener politischer Szenen auf der ganzen Welt. Lässt sich die These einer spezifisch deutschen Form des israelbezogenen Antisemitismus noch halten?

KB: Nein, die spezifisch deutsche Form des Antisemitismus ist inzwischen international geworden. Und dank der deutschen Debatte in den 80er-Jahren konnte man sich auf der ganzen Welt der antisemitischen Rhetorik bedienen. Die deutsche Linke war da argumentativ stilbildend. Wobei man natürlich für die eigenen antisemitische Ressentiments nicht in die deutsche Debatte eingeweiht sein musste. Die Schuldabwehr ließ sich in anderen Ländern vernachlässigen, obwohl in vielen Ländern viele mit den Nazis kollaborierten, was man lieber verdrängte. Aber heute spielt das alles nur noch eine periphere Rolle.

JR: Was spielt heute die größte Rolle?

KB: Ich bin geneigt zu sagen, dass der weltweite Antisemitismus sich heute vor allem die Dummheit der Jugendlichen zunutze macht. Auffällig ist: Viele nehmen Unwissenheit über die Genese des Konflikts fast schon wie ein Menschenrecht in Anspruch. Junge Leute sehen sich auf der moralisch guten Seite, wenn sie Israel beschuldigen, die Palästinenser zu unterdrücken, zu kolonisieren, zu ermorden, gar an ihnen einen Genozid zu begehen. Der Impuls, auf der Seite der Schwächeren zu stehen, ist ja nicht grundsätzlich verkehrt. Aber man sollte sich dann schon mal mit dem Konflikt beschäftigen und sich fragen, warum die Palästinenser mit den schlimmsten autokratischen Systemen der Welt verbündet sind, wie dem Iran. Zudem weigert man sich, die Hamas als terroristische Organisation anzusehen. Intellektuelle wie Judith Butler bestärken sie auch noch in dieser abstrusen Annahme. Das Totalitäre und Antisemitische des Ganzen zeigt sich am deutlichsten darin, dass der Protest sich nicht einfach gegen den Staat Israel richtet, sondern gegen Juden, derer man habhaft werden kann, ganz egal, ob diese mit der Politik Israels einverstanden sind oder nicht. Weil diese Jugendlichen dank der Lehrkräfte an den Unis mit dieser israelfeindlichen Haltung die kommende Regierungselite stellen werden, sehen die Aussichten hinsichtlich der Existenz Israels nicht sonderlich gut aus.

Pohrts Weg vom 68er zum Einzelkämpfer

LP: Pohrt beschäftigte sich lange mit dem Zerfall der 68er-Generation. Als Student in Frankfurt war er bei Protesten dabei. Wie wurde er Teil der Studentenbewegung und in welcher Rolle trat er dort in Erscheinung?

KB: So richtig wurde Pohrt nie Teil der Studentenbewegung. Im Sommer 68 zog er ins Kolbheim, ein Frankfurter Studentenwohnheim. Er war dort quasi im Zentrum der Bewegung, weil sich im Keller regelmäßig der Sozialistische Studentenbund (SDS) traf. Er konnte also in Hausschuhen an den Versammlungen teilnehmen. Dennoch hatte er ein eher distanziertes Verhältnis. Er war zwar mit dem SDS-Vorsitzenden Karl Dietrich Wolff und dessen Bruder Frank befreundet, aber zum »Inner Circle« um Hans Jürgen Krahl gehörte er nicht. Ich glaube, Pohrt war zu der Zeit vor allem damit beschäftigt, sein Wissensdefizit zu schmälern, das er als Kind aus »bildungsfernen Schichten« – wie das heute heißt – hatte. Er holte die Lektüre auf, die ihm die Protagonisten der Bewegung – die zumeist aus gut bürgerlichem Hause stammten – voraus hatten. Bei Aktionen und Krawallen war er mitunter mittendrin. Eine Fotoserie aus seinem Nachlass zeigt, wie er von der Polizei festgenommen und verprügelt wurde, weil er sich im April 1969 an Aktionen beteiligte, die sich gegen die Abschiebung des persischen Studenten Achmed Taheri richteten. Er war also nicht nur Zuschauer.

Lange Zeit erschien Pohrt die Aufgabe dessen, was man einmal gewollt hatte, als Verrat an den früheren Idealen. Erst peu à peu wurde er gegen den eigenen radikalen Anspruch skeptisch.

JR: Pohrt hat irgendwann mit dem SDS gebrochen. Wie wurde aus dem ›Studentenbewegungspohrt‹ ein Marxologe, der akribisch an der Theorie des Gebrauchswerts schrieb und anschließend der polemische Kultur- und Milieukritiker, als den die meisten Pohrt heute kennen?

KB: Das war kein klarer Bruch vom Aktivisten zum Marxologen, sondern eher eine zwangsläufige Entwicklung. Jedenfalls verebbte die Studentenbewegung in Frankfurt zusehends, der SDS löste sich sang- und klanglos auf und die Studenten brachten ihr Studium zu Ende. Das tat auch Pohrt. An Stelle der Protestbewegung traten die Friedensbewegung und die Alternativen. Diese Zerfallsprodukte der 68er, die den Gedanken des Umsturzes des Systems nicht nur aufgegeben hatten, sondern auch kritisierten, waren Pohrt ein Dorn im Auge. Er analysierte sie mit seinem theoretischen Wissen, das er in seinem Marx-Studium noch vertieft hatte. Ihm war klar, dass von diesen Bewegungen nichts zu erwarten war, weil sie den Kapitalismus nur reformieren, aber nicht mehr abschaffen wollten. Seine Erfahrungen als 68er waren Ausgangspunkt und Motivation seiner Polemik, die er Mitte der 70er-Jahre zum ersten Mal erprobte. Das damalige Lebensgefühl war für ihn ungeheuer wichtig. Es ist ja nicht jeder Jugend vergönnt, in solch aufregenden Zeiten der Rebellion gelebt zu haben. Deshalb erschien Pohrt lange Zeit die Aufgabe dessen, was man einmal gewollt hatte, als Verrat an den früheren Idealen. Erst peu à peu wurde er gegen den eigenen radikalen Anspruch skeptisch.

LP: Wie blickte er dann auf die 68er?

KB: Er erkannte, dass die revolutionären Ambitionen der 68er nicht darin bestanden, die Lage der Massen zu verbessern. In Wirklichkeit ging es um nichts anderes als den Ausbruch aus einem Zeitabschnitt, in dem man keine Luft zum Atmen gefunden hatte und deshalb zum Fenster stürzte, um es aufzureißen. Noch später reduzierte er die Rebellion der 68er auf einen Generationenkonflikt.

JR: Der Zerfall der Studentenbewegung endete für viele Teilnehmer in den Alternativbewegungen und der Friedensbewegung. Andere führten sie in die K-Gruppen oder gar in den Terrorismus. Pohrt gelang es, in den 70er- und 80er-Jahren weder zu einem »Müsli« oder Friedensbewegten noch zu einem militanten Dogmatiker zu werden. Was bewahrte ihn vor diesen Entwicklungen?

KB: Auch die K-Gruppen und die RAF gehörten zu den Zerfallsprodukten der Bewegung. Aber während die K-Gruppen für ihn nie eine Rolle spielten oder nur Anlass boten für ein Aperçu wie »Nichts gegen Rosa Luxemburg, aber Micky Spillane konnte einfach besser schreiben«, verhielt es sich bei der RAF anders. Das habe ich ja schon geschildert. Ich glaube, was ihn vor allem davon abhielt, sich irgendeinem dieser »Bewegungen« anzuschließen, waren deren erbärmliche Selbstverständnistexte, wie der Friedensbewegung, die Anfang der 80er-Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Keiner davon erreichte nur ansatzweise das Niveau einer an Adorno und Horkheimer geschulten Kritik, der inzwischen eine rein im Negativen verharrende Haltung vorgeworfen wurde. Aber genau mit diesem analytischen Handwerkszeug arbeitete Pohrt, um die Ideologien der Zerfallsbewegungen zu sezieren.

Es waren häufig gerade die Kinder aus kleinbürgerlichen und proletarischen Verhältnissen, die die radikale Fraktion in der Bewegung ausmachten, weil sie am wenigsten zu verlieren hatten.

LP: In »Wie Adorno und Horkheimer mich vor dem Studienabbruch bewahrten« beklagt sich Pohrt über Banalität und Langeweile in seinen Soziologieseminaren. Er schreibt, bei einem Besuch der Berliner Unibibliothek stieß er auf ein Werk, das ihn nächtelang wach hielt: Adornos und Horkheimers »Dialektik der Aufklärung«. Wie blickte der Student Pohrt auf die Kritische Theorie?

KB: Seine Erzählung, dass er dieses Buch zufällig aus dem Regal zog, ist eine Legende. Aber die liest sich recht unterhaltsam. Er schreibt: »Ich glaubte eine ungeheure Willenskraft und einen tiefen Ernst zu spüren, das Gegenteil von der mir zutiefst verhassten üblichen akademischen Gemütlichkeit, und stellte mir Adorno und Horkheimer als Menschen vor, die Büchner mit einem aufgeklappten Rasiermesser verglichen hatte.« Für Pohrt war die »Dialektik der Aufklärung« ein ganz wichtiges Buch, wie für eine ganze Generation von Studenten. Der Stoff im Soziologieseminar war hingegen so öde, trocken und an der Wirklichkeit vorbei, dass Horkheimer und Adorno wie eine Offenbarung erscheinen mussten. Gleichzeitig war die Kritische Theorie für einen Studienanfänger zunächst sehr fremd. Denn einfach waren die Bücher nicht gerade. Aber Pohrt spürte, dass Horkheimer und Adorno präzise gesellschaftliche Prozesse beschrieben, die nach Veränderung verlangten, und nicht einfach nur die Regalmeter im Soziologischen Seminar füllten. Jedenfalls weckten sie den Ehrgeiz des jungen Pohrt. Er wollte diese Theorie verstehen und anwenden können.

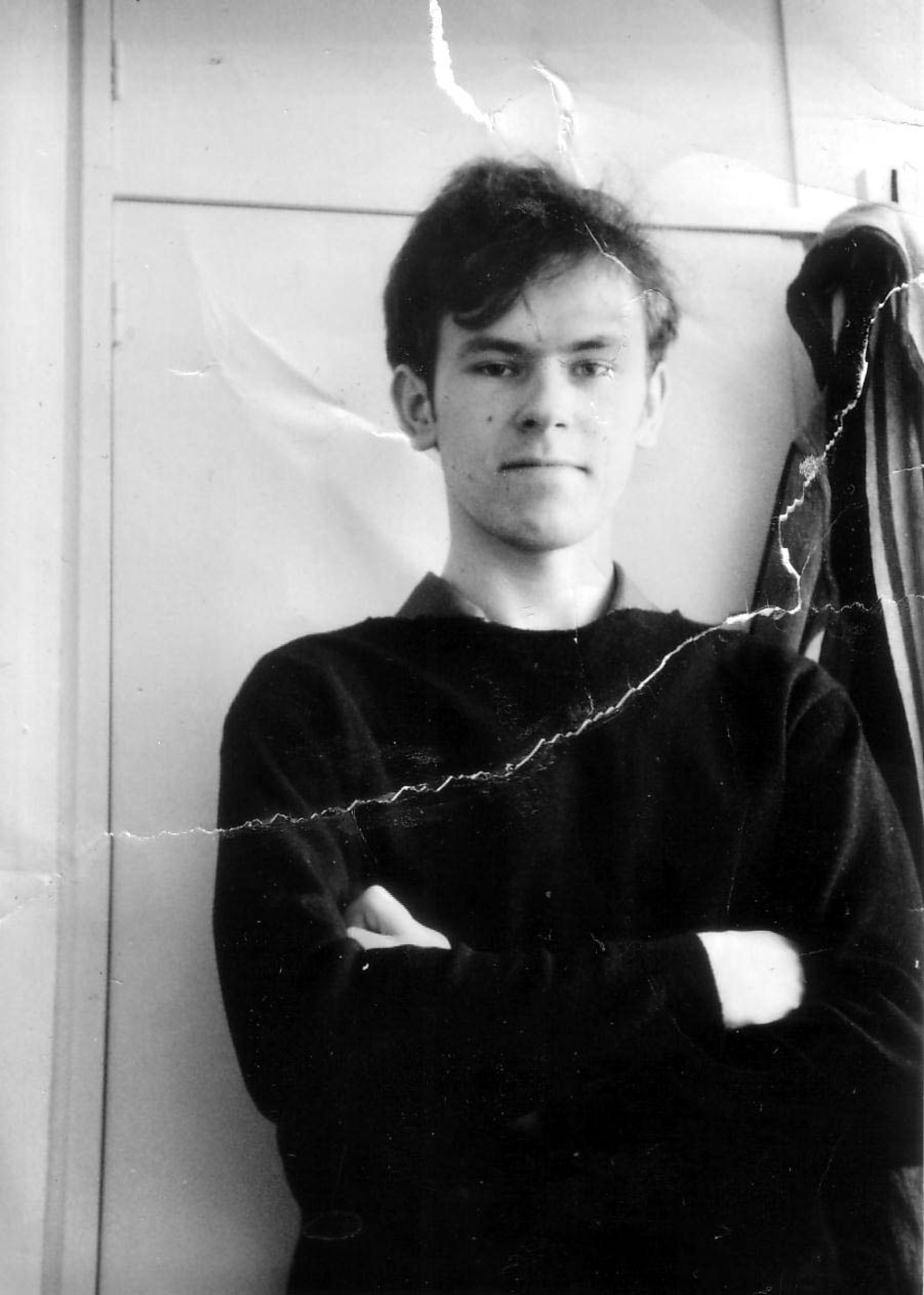

Wolfgang Pohrt ca. 1965. Bild © Edition Tiamat

LP: Durch einen Hinweis in Deiner Pohrt-Biographie sind wir auf eine diskus-Ausgabe von 1974 gestoßen. Sie enthält einen Essay Wolfgang Pohrts mit dem Titel »Arbeiter und Kleinbürger«, den Pohrt schon zwei Jahre früher geschrieben hatte. Im diskus erschien er unter einem Pseudonym. Warum erkannte Pohrt ausgerechnet im Kleinbürgertum revolutionäre Potentiale?

KB: Pohrt hat in seinem Aufsatz von 1972 reflektiert, dass der Kleinbürger als wirklich radikales Subjekt Potential hat. Wenn es ihm gelingt, sich aus seinen familiären Zusammenhängen zu befreien, wäre er dazu prädestiniert, die »Klassengesellschaft zu zerschlagen«. Die »Klassenzugehörigkeit« spielte in der Protestbewegung eine große Rolle. Wenn man nicht in kommunistischer Manier auf das Proletariat hoffte, dann gab es da eben nur noch die Außenseiter, die Dropouts, die Rocker, die Trebegänger, die damals eine Zeitlang umworben wurden. Der Kleinbürger hingegen galt als hoffnungslos, als Metapher für Faschismus. Aber es waren häufig gerade die Kinder aus kleinbürgerlichen und proletarischen Verhältnissen, die die radikale Fraktion in der Bewegung ausmachten, weil sie am wenigsten zu verlieren hatten.

LP: Hängt Pohrts Beschäftigung mit Kleinbürgern auch mit seiner eigenen Herkunft zusammen?

KB: Natürlich war das auch eine Reflexion über sich selbst, obwohl es ein wenig zu einfach ist, ihn der sozialen Schicht der Kleinbürger zuzurechnen. Subjektiv sicherlich, so wie der Proletarier eben den kleinbürgerlichen Habitus imitiert. Aber Pohrt kam aus sehr armen Verhältnissen. Das Leben in Armut in einem völlig zerstörten Land, vaterlos aufzuwachsen und trotzdem studieren zu können, das prägt dich.

Ich glaube, Pohrt hatte als »Zonenflüchtling« und Kind einer alleinerziehenden Mutter mit vielen Anfeindungen zu kämpfen. […] Vielleicht trat Pohrt auch deswegen später für die bedingungslose Aufnahme von Flüchtlingen ein.

JR: Pohrt wurde am 5. Mai 1945 in Torgau, Sachsen geboren - also drei Tage vor der Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Was ist über Pohrts familiäre Herkunft bekannt und welche Umstände sind bedeutsam für sein Werk?

KB: Über Pohrts Herkunft ist wenig bekannt und er selbst hat auch nie darüber gesprochen. Seine Familie waren Auslandsdeutsche, die in Riga lebten, bevor die Wirren der beiden Weltkriege sie wieder zurück ins Reich spülte. Er wuchs ohne Vater auf. Seine Mutter musste sich mit ihm und seiner älteren Schwester allein durchschlagen, was in der unmittelbaren Nachkriegszeit kein Zuckerschlecken war. Als sie 1950 eine Wohnung im Badischen zugewiesen bekam, war die Familie dort wenig willkommen. Ich glaube, Pohrt hatte als »Zonenflüchtling« und Kind einer alleinerziehenden Mutter mit vielen Anfeindungen zu kämpfen. Vermutlich hat das sein Gerechtigkeitsempfinden geschärft. Vielleicht trat Pohrt auch deswegen später für die bedingungslose Aufnahme von Flüchtlingen ein. Sein politisches Radar ist aber ganz einfacher Natur. Es geht letztlich um ein Leben ohne Armut und Hunger. Ich bringe das deshalb auf diesen existentiellen Nenner, weil viele aus der 68er-Bewegung den eigentlichen Antrieb ihrer Politik, nämlich die Verhältnisse zu zerstören, in denen der Mensch ein geknechtetes Wesen ist, aufgegeben haben, um sich in die bürgerlichen Verhältnisse zu retten, denen sie entstammten.

Pohrts Polemik

Pohrt wollte zeigen, worin das kleine Geheimnis der Leute besteht, das sie unbewusst schreiben lässt, was sie wirklich denken, obwohl sie das Gegenteil meinen und behaupten.

JR: Unmittelbarer Anlass für Pohrts Texte waren oft aktuelle Debatten, abseitige Veröffentlichungen und Artikel, die ihm übel aufgestoßen sind. Sie waren dann der Angriffspunkt seiner ideologiekritischen Interventionen. Inwieweit setzt Pohrts Textproduktion eine Form von kritischer Öffentlichkeit voraus, die bereits in den 80er und 90er-Jahren, bestimmt aber heute, prekär erscheint?

KB: Für einen öffentlichen Intellektuellen, als den ich Pohrt sehe, ist es ja ganz wesentlich, dass er sich in aktuelle gesellschaftliche Debatten einmischt. Aber er hat nicht einfach Artikel kritisiert, »die ihm übel aufgestoßen sind«, sondern versucht aufzuzeigen, worin das kleine Geheimnis der Leute besteht, das sie unbewusst schreiben lässt, was sie wirklich denken, obwohl sie das Gegenteil meinen und behaupten. Damit eine solche Kritik sich entfalten kann, braucht es natürlich einen Resonanzboden in Form einer Öffentlichkeit, die bereit ist, sich damit zu beschäftigen. Die gab es kurzzeitig mal Anfang der 80er Jahre. Nicht umsonst hat Pohrt damals eine gewisse Semiprominenz erreicht, weil seine Kritik an der Friedensbewegung so hohe Wellen schlug. Der Historiker Saul Friedländer bezeichnete ihn einmal als »most effective polemical essayist on the contemporary West German scene«. Danach wurden die Reaktionen auf seine Artikel immer aggressiver, aber auch weniger. Deshalb entschloss sich Pohrt Ende der 80er, keine Ideologiekritik mehr zu betreiben, sondern soziologische Analysen über das Massenbewusstsein der Deutschen und ihre Empfänglichkeit für autoritäre Strukturen.

Wolfgang Pohrt im Urlaub in Istanbul im Jahr 1975. Bild © Edition Tiamat

Es war nicht einfach, eine Biographie über einen Menschen zu schreiben, der immer schon die besseren Formulierungen gefunden hat.

LP: Pohrt war ein Meister der sprachlichen Verknappung und besaß ein sehr genaues Gespür für verräterische Sprache. Im Jahr 1981 bemerkte er in »Wie deutsch ist die Alternativbewegung?«: in der Rede von einer »Herzensangelegenheit« der Alternativbewegung fänden »schnulzige Sentimentalität und Bürokratie auf bezeichnete Weise zusammen«. Wie entwickelte Pohrt seinen polemischen Stil?

KB: Pohrt wusste, dass er nur durch einen zugespitzten, lustigen und zugleich präzisen Stil den Leser bei der Stange halten konnte. Erst musste er sich den entsprechenden literarischen Geschmack aneignen. Als Student las er auch Bücher, die in der Protestbewegung nicht so angesagt waren, wie z.B. Nietzsche, Thorstein Veblen, Paul Lafargue, Pollock, Bloch, aber auch Dostojewski, Camus, Italo Calvino und Eric Ambler. Pohrts Stil war schlicht harte Arbeit. Er hat Sprache nicht als einfaches Transportmittel für Informationen betrachtet, bei dem Stil eine untergeordnete Rolle spielt, sondern lange an Formulierungen gefeilt. Es konnte passieren, dass er von hundert vollgeschriebenen Seiten irgendwann eben nur sechs übrigblieben. Aber er brachte auch eine Begabung mit. Es war nicht einfach, eine Biographie über einen Menschen zu schreiben, der immer schon die besseren Formulierungen gefunden hat.

Pohrts späte Verzweiflung und das Nachleben seines Werks

JR: Die Welle der Gewaltverbrechen gegen Ausländer in den 1990ern beschäftigten Pohrt stark. Er hielt kurzzeitig sogar die Entstehung eines »Vierten Reichs« für möglich. Wie reagierte er auf die Geschehnisse nach der Wiedervereinigung?

KB: Ich weiß, dass Pohrt irgendwo mal geschrieben hat, er hätte ein Viertes Reich für möglich gehalten, aber das war damals vor allem Rhetorik. Selbst für die allerideologischste Linke war das Propaganda, um die Leute zu erschrecken. Seine Studie über das Massenbewusstsein der Deutschen ist da differenzierter. Ihm sind natürlich Ähnlichkeiten und Parallelen bei den Deutschen während des Nationalsozialismus und der Wiedervereinigungszeit aufgefallen. Pohrts Befund ist, dass »eine neue völkische Führerpartei in der Bevölkerung bestimmt auf keine grundsätzlichen Aversionen stoßen würde«. Aber genauso hielt er es für möglich, dass die Gesellschaft in einen Zustand der Anomie versinken könnte, was auch nicht in Reinform eingetroffen ist, aber auch nicht völlig falsch war. Stattdessen kam eine rot-grüne Koalition an die Regierung. Der typische Irrtum eines Gesellschaftsanalytikers, über den sich Pohrt immer wieder lustig machte. So unberechenbar sind gesellschaftliche Prozesse eben. Die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen und die gezielte Ermordung von Ausländern machten ihn fassungslos und waren ein Beweis dafür, dass staatliche Strukturen erodierten, was in diesem Fall gar nicht gut war. Nach den Ausschreitungen des Mobs in Hoyerswerda schrieb er einen Artikel, der »Waffen für Hoyerswerda« hieß. Darin fragte er, wie groß die Empörung wohl wäre, wenn Deutsche in einem Hotel im Ausland attackiert werden würden oder Hoyerswerda mit Brandsätzen und Stahlkugeln. In der Presse wurde Pohrt daraufhin »Volksverhetzung und Aufstachelung zum Rassenhass« vorgeworfen. Auf dem Höhepunkt der Ausländerverfolgung schien ihm jede soziologische Untersuchung und Analyse obsolet, weil die Tatsachen auf der Hand lagen.

JR: Statt einem »Vierten Reich« kam der »Aufstand der Anständigen«. Wie beurteilte Pohrt diese Entwicklung?

KB: Auch wenn dem Staat damals zeitweise die Kontrolle entglitten ist, so war klar, dass die staatliche Souveränität wiederhergestellt werden musste. Und dafür war die rot-grüne Regierung genau die richtige, denn nachdem die Übergriffe in der Zone zurückgegangen waren, konnte man mit einem gewissen Gratismut die Antisemiten und Rassisten bekämpfen, weil sie, wie Pohrt schrieb, »sowas wie der Dreck sind, an welchem der Saubermann zeigen kann, dass er einer ist.«

JR: Pohrt schrieb 2004: »Während die Arbeitslosen auf den Status von Almosenempfängern zurückgeworfen werden […] kennt diese Linke keine Klassen mehr, nur noch Rassen. Rassismus, Antisemitismus, nichts sonst.« Fand er gerade dann, als die staatstragend gewordene Linke sich mit diesen Themen beschäftigte zu einer Form von Klassenanalyse zurück?

KB: Der von Schröder initiierte »Aufstand der Anständigen« war für Pohrt lediglich eine Art »moralisches Korsett einer Clique«, um Hartz IV durchsetzen zu können. Für Pohrt war das ein Programm zur Verelendung der Armen. Und dafür waren die SPD und die Grünen nötig. Dass diese staatstragende Linke keine »Klassen« mehr kannte, war allerdings nur eine rhetorische Figur. Sie erinnerte einfach nur daran, dass die gleiche Linke dreißig Jahre früher von Klassen sprach, von denen sie in Regierungsverantwortung nichts mehr wissen wollte. Denn inzwischen war wie selbstverständlich vom »Volk« die Rede. Als Soziologen war Pohrt der Begriff »Klasse« nicht unwesentlich zum Begreifen gesellschaftlicher Strukturen und Dynamiken. Doch ihm war klar, dass Klasse als ideologischer Begriff nichts taugte, weil damit vor allem Klassenkampf gemeint war. Die historische Chance, in der Arbeiter eine revolutionäre Veränderung zu ihren Gunsten hätten bewerkstelligen können, war lange vorbei, Klassenkampf war nur noch nostalgische Erinnerung.

Als Kritiker befand man sich auf einem einsamen Posten, den niemand mehr wahr- oder ernstnahm. Weiter darüber zu schreiben hieße, zum einsamen Rufer in der Wüste zu werden.

LP: In den späteren Texten Pohrts kommt ein relativ verzweifelt wirkender Determinismus zum Ausdruck, was die Möglichkeit zur Veränderung der Gesellschaft angeht. Woran lag das?

KB: Für Pohrt handelte es sich bei den großen Themen Anfang der neunziger Jahre – jugoslawischer Bürgerkrieg, Ausländerverfolgung in der Zone und Golfkrieg – um ein Versagen der Intellektuellen. In den Jahren, als er am Hamburger Institut für Sozialforschung angestellt war, erschienen neben seiner Studie zum Massenbewusstsein drei weitere Bücher: »Das Jahr danach«, »Harte Zeiten« und »Brothers in Crime«. Er versuchte weiter, der politischen Entwicklung Deutschlands auf die Schliche zu kommen, um herauszukriegen, auf was man alles gefasst sein musste. Er tat also das, was er schon in den Siebzigern und Achtzigern gemacht hatte: In Form von analytischen Zeitungsartikeln die Irrtümer aufzuzeigen, die sich Menschen über sich und ihr Streben machten. Dass Pohrts Dagegen-Anschreiben wirkungslos verpuffte, war niemandem klarer als ihm selbst. Es nimmt also nicht wunder, dass ein – wie Du formulierst – relativ verzweifelt wirkender Determinismus zum Vorschein kam. Das passiert eben, wenn man die Sache, über die man schreibt, auch persönlich nimmt, und nicht nur als einen abstrakten Gegenstand der Analyse. Die Aussichten waren ja auch düster.

JR: Warum?

KB: Was sich im jugoslawischen Bürgerkrieg anbahnte und in die internationale Politik einsickerte, hatte mit dem Verlust demokratischer Strukturen zu tun, der eine Bandenbildung innerhalb der Gesellschaft hervorbrachte. Je genauer Pohrt die Kriege und die Einmischung Deutschlands unter einer rot-grünen Regierung beobachtete, desto desillusionierter wurde er. Eine »Veränderung der Gesellschaft« war nicht zu wenig, sondern zu viel vorhanden, nur ging sie leider in die falsche Richtung. Die Grünen, die unter anderem aus der Friedensbewegung hervorgegangen waren, mischten im Nato-Krieg gegen Serbien mit. Der frühere linksradikale Straßenkämpfer und spätere Außenminister Joschka Fischer argumentierte mit Auschwitz, um die »militärische Intervention« zu legitimieren. Als Kritiker befand man sich auf einem einsamen Posten, den niemand mehr wahr- oder ernstnahm. Weiter darüber zu schreiben hieße, zum einsamen Rufer in der Wüste zu werden. Aus diesem Grund lehnte Pohrt es ab, weiter Artikel zu schreiben. Es sei denn, es hätte sich um einen Nachruf auf ein gewaltsames Ableben Fischers gehandelt mit dem Titel »Schade um den schönen Anzug«.

LP: Gab es noch andere Gründe, warum er weniger schrieb?

KB: Pohrt hatte sich seit dem Konkret-Kongress 1993 mit dessen Herausgeber Herrmann Gremliza überworfen. Der einzige verlässliche Abnehmer seiner Artikel stand ihm nicht mehr zur Verfügung. Also musste er seinen Lebensunterhalt anders bestreiten und als Sozialwissenschaftler verschiedene Jobs annehmen, die seine Möglichkeiten zu schreiben erheblich einschränkten.

LP: Welche Position Pohrts siehst du heute besonders kritisch?

KB: Als Pohrts Biograph habe ich mir angewöhnt, seine Positionen vor dem Hintergrund der jeweiligen gesellschaftlichen Konstellation zu sehen. Ich habe damals nicht immer all seine Positionen geteilt. Aber ich habe verstanden, wie er zu ihnen gekommen ist. Im Jahr 2003 hat Pohrt in einer Debatte mit Broder in Berlin gesagt, der Antisemitismus würde gerade keine Rolle spielen, nur im Kulturbetrieb aufgewärmt werden und ihn nicht interessieren. Das fand ich zwar falsch, aber ich verstand sein Unbehagen, in den Chor des von der Regierung Schröder ausgerufenen »Aufstand der Anständigen« einzustimmen, mit dem sich diese Regierung ein gutes Gewissen zu machen versuchte.

Egal, wie oft ich einen Text von ihm gelesen habe, Pohrt wurde mir nie langweilig. Ein Phänomen, dem man als Verleger nicht so häufig begegnet

JR: Trotz der Zeitgebundenheit von Pohrts Texten hast du dich entschieden, eine umfangreiche Werkausgabe in dieser Form herauszugeben, sogar mit ironischer Referenz an die »blauen Bände« der Marx-Engels-Werke. Warum? Vorstellbar wären ja auch Neuauflagen oder Auswahlbände gewesen. Erhoffst du dir eine ähnliche langfristige Wirkung wie bei Marx, dessen Texte ja auch oft zeitgebunden waren?

KB: Weil ich hinsichtlich seiner Art zu denken und zu schreiben viel von Pohrt gelernt habe. Es hat mich niemand sonst so mit seinen Artikeln begeistert. Egal, wie oft ich einen Text von ihm gelesen habe, Pohrt wurde mir nie langweilig. Ein Phänomen, dem man als Verleger nicht so häufig begegnet, denn da ist es in der Regel so, dass man beim ersten Mal lesen vielleicht beeindruckt ist, beim zweiten Mal schon weniger und beim dritten Mal fallen einem dann die Schwächen auf. Natürlich war mir klar, dass ich mit der Werk-Ausgabe, wie Pohrt einmal sagte, ein Begräbnis erster Klasse organisiert habe. Aber trotzdem stehen sie jetzt zur Verfügung und manchmal finden seine Bücher dann doch den einen oder anderen aufmerksamen Leser. Die ironische Anspielung auf die MEW hat einfach damit zu tun, dass Marx einer der ganz wichtigen Denker für Pohrt gewesen ist. Auf lange Sicht hat Pohrt jedoch wenig Chancen, nicht vergessen zu werden, was einfach mit der Zeit zu tun hat, in der die Geschwindigkeit des Vergessenwerdens eine ungeheure Dynamik entwickelt hat. Immerhin konnte ich mit der Herausgabe seiner Bücher diesen Prozess ein bisschen hinausschieben.